- TOP

- 首こり病(頚性神経筋症候群)

首こり病(頚性神経筋症候群)

首こりに対する考え方と治し方・改善方法

【目次】

首こりとは?

現代生活の中では、特に首に負担がかかりやすくなっており、首の筋肉は過度に緊張しやすい状態になっています。重たい頭(頭蓋骨)を支えるため首や肩の筋肉が緊張して固くなっていくのです。首の筋肉が過度に緊張した状態が、「首こり」状態で、首こりが慢性的に続くことで、さまざまな辛い症状が現れると考えられています。

医学的には、首こり状態によって引き起こされるさまざまな症状に対して頚性神経筋症候群という概念が提唱され、研究が進められています。

首こりによって引き起こされる主な症状は、首の痛みや重さ、頭痛、めまい、吐き気や食欲不振などの胃腸障害、肩こり、腕の重だるさ、そのほか自律神経に関係する症状などです。慢性的なだるさや倦怠感、「何となくやる気がでない」といった軽度の症状の方から、日常生活に支障をきたすような重度の方もいらっしゃいます。

このような多岐にわたる症状の原因を検査してもはっきり同定できないことが多く、医療機関を受診しても「不定愁訴」として考えられてしまうこともあります。

首こりによって引き起こされる頚性神経筋症候群は、このように原因がはっきりしないにも関わらず日常生活に支障をきたすほど辛い症候群のことをいい、「首こり=首の筋肉の過緊張」が原因となり引き起こされると考えられているのです。

首こりからくる症状

- 慢性的な眼精疲労(目の疲れ)

- 寝ても疲れがとれない

- 不眠

- PC作業のし過ぎによる吐き気やめまい

- やる気が出ない

- 体がだるい

- 強い肩こりや腕のだるさ、腰の張り

- めまい

- 頭がのぼせる、顔がむくむ

- 血圧が不安定定

- 微熱がでる

- 気温に関係なくよく汗をかく

- 動悸や息切れがする

- 目が見えにくい、視界がぼやける

- 目の奥が痛い

- 集中力の低下

- 噛みしめがある

などが考えられます。

首こりが起こる原因

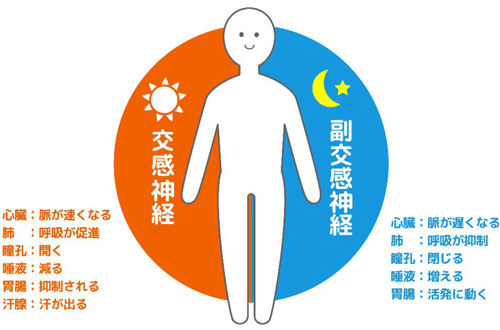

首こりによって起きてくる頚性神経筋症候群は、首の筋肉が過緊張してしまうことにより自律神経系の働きに異常が起こる(交感神経と副交感神経のバランスが崩れる)ことによって様々な症状が引き起こされると考えられています。

首の筋肉が過度に緊張してしまう首こりの原因は、大きく二つあります。

- 過去に頸椎に外的な衝撃を受けたことがある(転倒事故や交通事故の既往、首に衝撃を受ける格闘技や衝突系のスポーツなど)

- 悪い生活習慣となっている

特に多くの方が悪い生活習慣が引き金となり首こりが引き起こされるため、「現代の生活習慣病」と言えます。

さらに、悪い生活習慣からくる首こりを悪化させる代表的な要因を二つ挙げます。

1:PC(パソコン)やスマートフォン(スマホ)などの画面からくる刺激

現代生活の中では、パソコンやスマホとの関係は、切っても切り離せないものになっています。

仕事とプライベートを合わせ、睡眠時間以外の多くを「ディスプレイ」を長時間見つめて生活している方もいらっしゃることでしょう。

画面がちらつき状態に長時間さらされることで、眼精疲労が起こり、これらが首の過度な筋緊張を引き起こしています。

2:長時間の悪い姿勢

さらに、PCやスマホを操作するときの姿勢が首こり状態に大きな影響を及ぼします。特に長時間にわたりP Cやスマホを見ていると、さらに首こりは悪化します。

パソコンの作業時に、肩を上げすぼめて顎を突き出すような姿勢をしていたり、スマホをうつむいて操作している方をよく見かけますが、現代生活の中でとる姿勢が首こりの原因になっています。

寝ている状態から起き上がった瞬間から重たい頭(頭蓋骨)を支えていかなければいけませんが、長時間の悪い姿勢は、首や肩に負担をかけていくことになるのです。最近はスマホ首と呼ばれるようにもなりましたが、特にうつむき姿勢で長時間ゲームをしたり、動画を見たりしている方は、慢性的に首に負担がかかり、首こり状態になっている可能性があります。

情報化社会の中で、PCやスマホは私どもの生活から切っても切り離せない存在ですので、首こりによっていくつもの辛い症状が起きる頚性神経筋症候群は、現代人の生活習慣病とも言えるのです。

ストレスが原因では?

「不定愁訴の原因はストレスだ」というお話をどこかで聞いたことがあるかもしれません。

長時間の労働や過労、職場環境や人間関係などの軋轢(あつれき)や負荷が心理的なストレスとなり、首こりに関係していることはほぼ間違いありませんが、医学的に検査をしても原因がはっきりしないため、ただ「ストレス」という言葉を原因としている場合が多いことは否めません。

しかし、ストレスは首こりを引き起こす原因になります。心理的な要因を含めてさまざまなストレスを受けると、体の筋肉を緊張させてしまうことが知られています。この体の筋肉の緊張を繰り返し、積み重ねることにより、体の筋肉は過度に筋緊張した状態になります。そしてまた、長時間の悪い姿勢は、首の筋肉のさらに緊張させていくことになり、自律神経が不調となり血液循環を悪化させ、首こりからくる頚性神経筋症候群の原因となるのです。

そのため、「ストレスを減らす」「リラックスする」「ストレッチをする」という方法も1つの改善策ではありますが、軽度な症状を除き、それだけで首こりからくる辛い症状が改善されることは少ないのが現状です。

首こりによって起きる症状はさまざま

首こりによって起きてくる頚性神経筋症候群は、首の痛み、頭痛、めまい、吐き気、だるさ、動悸、目の疲れ、やる気が出ないなど多岐にわたる症状を見てもわかる通り、一般内科、循環器内科、消化器内科、耳鼻科、眼科をはじめ、様々な診療科目が担当する症状があります。細分化された医学の診療科をまたぎ横断して、つらい症状を認めることが多いのが特徴です。

各臓器の専門の医師にかかっても、臓器ごとに検査をしても結果には異常が見つからず、症状を和らげるために薬を処方されますが、一時的に症状が緩和しても薬をやめると症状が再発するという経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

重症の方になると、薬を処方されても全然症状が改善しなかったという方もいらっしゃいます。そのため、「ストレスが原因」という診断を受けた方もいらっしゃるかもしれません。

細野クリニックの「首こり」に対する考え方

先ほど、首こりの原因は大きく分けで2つあるとお話しました。

頭部や頸部への衝撃を受けるスポーツでの外傷、転倒して頭部を打撲、交通事故による首への衝撃などは骨格アライメントに直接外的な力がかかり、骨格アライメント異常を引き起こします。そして骨格アライメント異常により、首の筋肉の過緊張が引き起こされます。

また、長時間の悪い姿勢は、重たい頭(頭蓋骨)を支えていかなければならないため首や肩に負担がかかり、とくに首の筋肉は過度に緊張していくことになります。首の筋肉が過緊張すると、7つの骨からなる頚椎そのものに位置ずれ=骨格アライメント異常が起き、ストレートネックや、ひどくなると生理的なカーブがなくなり、さらに重たい頭を支えるために首に負担がかかりやすい状態になっていきます。また、首より下にある骨格構造(胸椎と肩甲骨、仙骨など)などの位置も悪くなっていきます。

首こりの状態では、必ず骨格アライメント異常が認められるのです。

骨格構造(=骨格アライメント)の中から自律神経をはじめとする神経系統が出て、末梢にある臓器や組織へ分布していきますので、骨格アライメント異常があると、交感神経や副交感神経をはじめとする自律神経の働きに悪影響を引き起こします。また同じように血管も分布しているため、血液循環も悪影響を受けるようになります。

首こりによって起きる頚性神経筋症候群に対して、整骨院や整体で行われているマッサージ程度の施術で思うように改善しないのは、首こりがあると必ず骨格のアライメント異常を伴っており、症状を取り去るためには骨格アライメント異常を治す必要があるからなのです。医学的根拠や適切な診断がない状態での軽いマッサージやストレッチだけでは解決できません。

細野クリニックでの治療方法

骨格アライメント異常の診断と治療

細野クリニックでは、まず首こりによって起きる頚性神経筋症候群の原因となる骨格アライメント異常を診断し治療を行っていきます。診断は骨格アライメントドックという専門的な検査が必要になります。

また、受診される前に治療について無料説明会を行なっております。詳しくはこちらをご覧ください。

レントゲン撮影の技術を用いて行う骨格アライメント異常の診断と骨格の可動性の診断を行います。

単純撮影とダイナミック撮影(透視撮影)を組み合わせることにより、外見や触診だけでは大まかにしかわからない、骨格アライメント異常(骨格配列の異常や損傷の程度)や骨格の可動性を詳細に診断することができます。

治療の3つの特徴

PANセラピーは細野クリニックで行う骨格アライメント異常を治す治療です。

次の3つの大きな特徴があります。

- 注射や鎮痛薬は使いません

- 鍼を打ちません

- 電気を流しません

筋肉や骨格構造に対して、医療機器による微弱な振動刺激を与え、骨格アライメント異常を治す治療です。

安全に制御され再現性のある共鳴振動刺激を用いた治療であるため、針を使う治療と異なり、感染や出血のリスクがありません。また強い電気を流すわけではないので、体に優しく筋緊張を改善し治療を行うことができます。

効果のみならず安全性にも優れた治療です。

首こりからくる頚性神経筋症候群の軽度の方は、頚椎を直接刺激して治療することで症状は改善し、治癒に導くことも可能ですが、中等度から重度の方は、頚椎だけを直接刺激したからといってよくならないこともあります。

強く絡んだ糸を解くときに、絡んだところを直接触ったところ、余計に難くなってしまうことに似ています。

中等度から重度の症状の方の場合、頸椎のアライメント異常を治療していく際は、筋肉の過緊張のため可動性が悪くなった頚椎を治していかなければいけませんが、その前に頚椎と大きく関係がある、頭蓋骨と仙骨、肩甲骨と上腕、胸椎を視野に入れながら、体全体としての調和を維持しながら筋緊張を改善していき全身治療を進めていくことが大切になります。頚椎だけを治療したからいって必ずしもよくならないのです。

骨格アライメント治療PANセラピーによって、筋緊張が改善し「位置ずれを伴った骨格アライメント異常」が快方に向かっていくと、慢性的な痛みや倦怠感を解消し、不快な症状から解放していくことができます。

首こりの治療効果を高める方法と再発予防

首こりの状態が軽度の方は、筋緊張を取り骨格アライメント異常を治療していくことで症状が起きなくなり治癒の状態に導いていくことができます。中等度から重度の方は、治療していくことで辛い症状が改善していくことができますが、再び症状が現れてしまう方も一部にいらっしゃいます。なぜなら、日常の生活習慣が首に負担がかかる悪い状態のままだと、毎日の生活の中で首の筋肉は再び緊張し、症状が再発してしまうことがあるからです。しかし治療によって辛い症状が良くなっていった方は、治療を継続していきメンテナンス治療をしていくことで、再び症状がぶり返さないようにしていくことは可能です。

首に負担がかかる悪い習慣とは、重たい頭(頭蓋骨)は起き上がった瞬間から、重たい頭の下の骨格構造で支えていかなければならず、姿勢が悪かったり体の使い方が悪いと、重たい頭を首や肩を中心に支えることによって引き起こされます。首や肩で重たい頭を支えなければならない状態です。治療していくことで首の筋肉の緊張が取れたとしても、日常の悪い生活習慣によって再び首に負担をかける位置で生活してしまうと、首の筋肉は緊張し始めていきます。そして、重たい頭(頭蓋骨)を支えるときに、首や肩だけに負担のかからない体の使い方や習慣にしていくことができると、治療効果を高めることだけでなく、再発の予防していくことも可能になるのです。

首に負担のかからないような体の使い方をしていくために、独自にストレッチをし、ヨガなどでリラックスを導いていくことでも改善する方もいますが、当院では、骨格アライメント治療に併せて、運動療法で体の使い方の個別指導を行い、また体の使い方である生活習慣を変えていくオンラインプログラムをおすすめしています。骨格アライメント治療と併用していただくことで、治療効果の高め、再発の予防いくことが可能になります。

負担費用(自費治療)

◆ 9,460円/回 回数券(10回券):85,140円(消費税10%込)

PANセラピーによる痛み外来の治療をご希望の方には、痛み外来のコンセプトと治療内容をご理解頂くため、動画説明会(無料)へのご参加をお願いしております。痛み外来をご希望の方は、こちらの申し込みサイトにて、お名前・メールアドレスをご登録頂けますようお願い致します。

ご登録頂いたメールアドレス宛に、動画視聴についてのご連絡を1営業日以内に送らせて頂きます。

*痛み外来の対象年齢は、小学生以上となります。20歳以下の方は、動画視聴後の骨格アライメントドック検査には、保護者の方同伴でご来院頂けますようお願い致します。

よくある質問

Q:首こりや頚性神経筋症候群かどうかわかりません。

A:頭痛、めまい、慢性的な倦怠感など、該当する症状がある方が治療対象となります。頚性神経筋症候群の可能性は、当院の骨格アライメントドックで診断いたします。

Q:首の筋肉が固くなったものがコリだと思うのですが、骨格も治療するのですか?

A:筋肉を柔らかくしても、骨格のアライメントが位置ずれを起こしている状態では、一時的に症状が軽くなったとしても、すぐに症状がぶり返して元に戻ってしまいます。

骨格アライメント異常が改善されることで、首を含めた体全体の張りやコリがとれ、辛い症状がなくなった体を手に入れていただくことができます。併せて悪い生活習慣を改善していくことで治療効果を高めるだけでなく再発も予防していくことができます。

Q:PANセラピーは毎日通わなければいけませんか?

A:痛みのご症状が強い方は週2回程度、通常は週1回程度が通院頻度の目安になっています。症状が改善し始めたら、通院頻度を減らしていき再発を予防していきます。